한국무속신앙사전

화재를 막기 위해 행해지는 가정신앙. 흔히 화재맥이라고도 한다. 비슷한 지역에 따라 화재뱅이, 불막이 등으로도 불린다. 물 또는 소금을 집 안 곳곳에 뿌리고, 부적을 붙이거나 종이옷 태우기를 통해 집 안에서 일어나는 화재를 예방한다.

definition | 화재를 막기 위해 행해지는 가정신앙. 흔히 화재맥이라고도 한다. 비슷한 지역에 따라 화재뱅이, 불막이 등으로도 불린다. 물 또는 소금을 집 안 곳곳에 뿌리고, 부적을 붙이거나 종이옷 태우기를 통해 집 안에서 일어나는 화재를 예방한다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 안태현 |

| 정의 | 화재를 막기 위해 행해지는 가정신앙. 흔히 화재맥이라고도 한다. 비슷한 지역에 따라 화재뱅이, 불막이 등으로도 불린다. 물 또는 소금을 집 안 곳곳에 뿌리고, 부적을 붙이거나 종이옷 태우기를 통해 집 안에서 일어나는 화재를 예방한다. | 정의 | 화재를 막기 위해 행해지는 가정신앙. 흔히 화재맥이라고도 한다. 비슷한 지역에 따라 화재뱅이, 불막이 등으로도 불린다. 물 또는 소금을 집 안 곳곳에 뿌리고, 부적을 붙이거나 종이옷 태우기를 통해 집 안에서 일어나는 화재를 예방한다. | 내용 | [화재막이](/topic/화재막이)는 불의 성질에 대응하는 물의 성질을 지닌 물질을 뿌리고, 부적이나 종이옷 같은 상징물을 붙이거나 태워서 불로부터의 재앙을 막아내고자 하는 데서 비롯되었다. 물의 성질을 지닌 물질로는 물․간수․막걸리․쌀뜨물과 소금 등을 사용하였다. 부적에는 수(水)자를 쓰거나 수(水)자가 화(火)자를 빙 둘러싸게 써서 [아궁이](/topic/아궁이)․[굴뚝](/topic/굴뚝)․잿간과 같은 화기(火氣)가 인접한 곳에 뿌리거나 붙여 놓았다. 종이옷을 지어 입었다가 태우기도 한다. 이러한 믿음의 전승은 전국적인 분포를 보이며, 가정을 단위로 정월에 이루어지는 경우가 많았다. | 내용 | [화재막이](/topic/화재막이)는 불의 성질에 대응하는 물의 성질을 지닌 물질을 뿌리고, 부적이나 종이옷 같은 상징물을 붙이거나 태워서 불로부터의 재앙을 막아내고자 하는 데서 비롯되었다. 물의 성질을 지닌 물질로는 물․간수․막걸리․쌀뜨물과 소금 등을 사용하였다. 부적에는 수(水)자를 쓰거나 수(水)자가 화(火)자를 빙 둘러싸게 써서 [아궁이](/topic/아궁이)․[굴뚝](/topic/굴뚝)․잿간과 같은 화기(火氣)가 인접한 곳에 뿌리거나 붙여 놓았다. 종이옷을 지어 입었다가 태우기도 한다. 이러한 믿음의 전승은 전국적인 분포를 보이며, 가정을 단위로 정월에 이루어지는 경우가 많았다. | 지역사례 | 1. 물 뿌리기 : 물 뿌리기는 맹물, 간수, 쌀뜨물, 막걸리 등 다양하다. 전북 완주에서는 정월 열나흗날 새벽에 물을 떠 와서 [지붕](/topic/지붕) 끝에 “화재맥이 하자, 화재맥이 하자.” 하면서 물을 뿌린다. 전북 고창에서는 솔잎으로 지붕에 물을 흩뿌리기도 한다. 전북 진안에서는 간수를 [대문](/topic/대문) 양쪽에 세 번씩 뿌리면서 “화재맥이 하자.”고 외치기도 한다. 충남지역과 전북지역에서는 쌀뜨물을 뿌려 화재를 막고자 하였다. 충남 부여와 홍성에서는 [굴뚝](/topic/굴뚝)에 쌀뜨물을 세 번 붓는다. 전북 남원에서는 정월 열나흗날 [기둥](/topic/기둥)과 지붕, [마당](/topic/마당)에 쌀뜨물을 뿌렸다. 전북 익산․진안에서는 집안 여러 곳에 쌀뜨물을 뿌리기도 한다. 전북 정읍에서는 쌀뜨물에 재, 소금, [고추](/topic/고추) 등을 넣어 화재를 예방하기도 하였다. 진안에서는 집안에 화재수가 들었다고 여겨지면 연중 어느 때나 [화재막이](/topic/화재막이)를 하였다. 이때 쌀뜨물에 소금을 섞고 식구들의 숟가락을 바[가지](/topic/가지)에 담아서 지붕 위에 끼얹기도 한다. 쌀뜨물을 뿌릴 때는 축원을 하기도 한다. 대체적으로 “화재막이 하자, 화재막이 하자, 올 일 년 화재 나지 말아라.” 등을 외치고 염원하였다. 독특하게도 충남 홍성에서는 정월 열나흗날 저녁에 막걸리를 집 안의 기둥 네 귀퉁이에 조금씩 붓기도 하였다. 충남 예산에서는 [돼지날](/topic/돼지날)[亥日] 부득이 지붕을 얹게 될 경우 [도편수](/topic/도편수)가 지붕 위에 오줌을 누기도 하였다. 2. 소금 뿌리기 : 물과 마찬가지로 불에 대응하는 성질을 지닌 소금을 직접 뿌리기도 하였다. 앞에서 언급한 ‘간수’는 물과 소금의 성질을 합해 놓은 것이라고 할 수 있다. 충남과 전북지역에서는 [정월대보름](/topic/정월대보름)을 전후하여 지붕․집 주변․굴뚝에 소금을 직접 뿌려서 화재를 예방하고자 하였다. 충남 예산에서는 정월 열나흗날 굴뚝에 소금을 뿌렸고, 전북 전주에서는 ‘불맥이’라고 하여 이날 저녁에 지붕에다 소금을 뿌리기도 하였다. 3. 부적 붙이기 : 민속에서 부적은 잡귀를 쫓고 재앙을 물리치는 방편으로 많이 쓰인다. ‘화재막이’에서도 부적을 붙이는 사례가 있다. 강원도에서는 수(水)자를 써서 거꾸로 붙이며, 전라도에서는 ‘화재뱅이’라고 하여 정월대보름날 새벽에 종이 한 가운데에 화(火)자를 쓰고 빙 둘러 수(水)자를 써서 잿간 등 집 안 곳곳에 붙이기도 한다. 4. 종이옷 태우기 ; 화재막이의 독특한 사례로서 전북 전주에서는 정월 열나흗날 아침에 집안 식구가 모두 종이옷을 지어 입었다가 저녁에 태운다. 이것을 ‘화재막’이라고 한다. | 지역사례 | 1. 물 뿌리기 : 물 뿌리기는 맹물, 간수, 쌀뜨물, 막걸리 등 다양하다. 전북 완주에서는 정월 열나흗날 새벽에 물을 떠 와서 [지붕](/topic/지붕) 끝에 “화재맥이 하자, 화재맥이 하자.” 하면서 물을 뿌린다. 전북 고창에서는 솔잎으로 지붕에 물을 흩뿌리기도 한다. 전북 진안에서는 간수를 [대문](/topic/대문) 양쪽에 세 번씩 뿌리면서 “화재맥이 하자.”고 외치기도 한다. 충남지역과 전북지역에서는 쌀뜨물을 뿌려 화재를 막고자 하였다. 충남 부여와 홍성에서는 [굴뚝](/topic/굴뚝)에 쌀뜨물을 세 번 붓는다. 전북 남원에서는 정월 열나흗날 [기둥](/topic/기둥)과 지붕, [마당](/topic/마당)에 쌀뜨물을 뿌렸다. 전북 익산․진안에서는 집안 여러 곳에 쌀뜨물을 뿌리기도 한다. 전북 정읍에서는 쌀뜨물에 재, 소금, [고추](/topic/고추) 등을 넣어 화재를 예방하기도 하였다. 진안에서는 집안에 화재수가 들었다고 여겨지면 연중 어느 때나 [화재막이](/topic/화재막이)를 하였다. 이때 쌀뜨물에 소금을 섞고 식구들의 숟가락을 바[가지](/topic/가지)에 담아서 지붕 위에 끼얹기도 한다. 쌀뜨물을 뿌릴 때는 축원을 하기도 한다. 대체적으로 “화재막이 하자, 화재막이 하자, 올 일 년 화재 나지 말아라.” 등을 외치고 염원하였다. 독특하게도 충남 홍성에서는 정월 열나흗날 저녁에 막걸리를 집 안의 기둥 네 귀퉁이에 조금씩 붓기도 하였다. 충남 예산에서는 [돼지날](/topic/돼지날)[亥日] 부득이 지붕을 얹게 될 경우 [도편수](/topic/도편수)가 지붕 위에 오줌을 누기도 하였다. 2. 소금 뿌리기 : 물과 마찬가지로 불에 대응하는 성질을 지닌 소금을 직접 뿌리기도 하였다. 앞에서 언급한 ‘간수’는 물과 소금의 성질을 합해 놓은 것이라고 할 수 있다. 충남과 전북지역에서는 [정월대보름](/topic/정월대보름)을 전후하여 지붕․집 주변․굴뚝에 소금을 직접 뿌려서 화재를 예방하고자 하였다. 충남 예산에서는 정월 열나흗날 굴뚝에 소금을 뿌렸고, 전북 전주에서는 ‘불맥이’라고 하여 이날 저녁에 지붕에다 소금을 뿌리기도 하였다. 3. 부적 붙이기 : 민속에서 부적은 잡귀를 쫓고 재앙을 물리치는 방편으로 많이 쓰인다. ‘화재막이’에서도 부적을 붙이는 사례가 있다. 강원도에서는 수(水)자를 써서 거꾸로 붙이며, 전라도에서는 ‘화재뱅이’라고 하여 정월대보름날 새벽에 종이 한 가운데에 화(火)자를 쓰고 빙 둘러 수(水)자를 써서 잿간 등 집 안 곳곳에 붙이기도 한다. 4. 종이옷 태우기 ; 화재막이의 독특한 사례로서 전북 전주에서는 정월 열나흗날 아침에 집안 식구가 모두 종이옷을 지어 입었다가 저녁에 태운다. 이것을 ‘화재막’이라고 한다. | 의의 | 불은 인간의 삶에 있어서 효용 가치가 지극한 것이지만 여러 [가지](/topic/가지) 이유로 잘못 다루면 ‘화마(火魔)’라는 말로 인식될 만큼 위험한 요소이다. 전통사회의 초가나 목조 건물로 이루어진 삶의 공간에서는 매우 절실한 [화재막이](/topic/화재막이)가 요구되었을 것이다. 이 때문에 화재막이는 가정신앙 형태로 나타나는 것이 일반적이다. 그러나 공동체가 참여하는 [마을](/topic/마을)신앙의 모습을 보이는 사례도 있고, 의례의 시기가 [정월대보름](/topic/정월대보름)을 전후하여 집중된다는 측면에서 [세시풍속](/topic/세시풍속)의 하나로도 이해될 수 있다. 가정신앙에 있어서 화재막이는 불로부터 비롯된 절대적인 재앙에 대응하기 위한 믿음의 한 형태이다. 가정신앙의 대표적인 의례는 아니지만 예상되는 불운을 떨쳐내기 위하여 행해지는 직접적이고도 소박한 주술적 모습을 담고 있는 액막이 풍습이라는 데에 의의가 있다. | 참고문헌 | 한국민속종합조사보고서-전북 (문화공보부, 1975) 간물단지신앙의 용신신앙적 성격 (김명자, 월산임동권박사송수기념논문편찬위원회, 1986) 충청남도 [세시풍속](/topic/세시풍속) (국립문화재연구소, 2002) [화재막이](/topic/화재막이) (정연학, 한국세시풍속[사전](/topic/사전), 국립민속박물관, 2004) 한국의 가정신앙-충남 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-전북 (국립문화재연구소, 2008) [불막이제](/topic/불막이제) (임승범, 한국민속신앙사전-[마을](/topic/마을)신앙, 국립민속박물관, 2010) | 의의 | 불은 인간의 삶에 있어서 효용 가치가 지극한 것이지만 여러 [가지](/topic/가지) 이유로 잘못 다루면 ‘화마(火魔)’라는 말로 인식될 만큼 위험한 요소이다. 전통사회의 초가나 목조 건물로 이루어진 삶의 공간에서는 매우 절실한 [화재막이](/topic/화재막이)가 요구되었을 것이다. 이 때문에 화재막이는 가정신앙 형태로 나타나는 것이 일반적이다. 그러나 공동체가 참여하는 [마을](/topic/마을)신앙의 모습을 보이는 사례도 있고, 의례의 시기가 [정월대보름](/topic/정월대보름)을 전후하여 집중된다는 측면에서 [세시풍속](/topic/세시풍속)의 하나로도 이해될 수 있다. 가정신앙에 있어서 화재막이는 불로부터 비롯된 절대적인 재앙에 대응하기 위한 믿음의 한 형태이다. 가정신앙의 대표적인 의례는 아니지만 예상되는 불운을 떨쳐내기 위하여 행해지는 직접적이고도 소박한 주술적 모습을 담고 있는 액막이 풍습이라는 데에 의의가 있다. | 참고문헌 | 한국민속종합조사보고서-전북 (문화공보부, 1975) 간물단지신앙의 용신신앙적 성격 (김명자, 월산임동권박사송수기념논문편찬위원회, 1986) 충청남도 [세시풍속](/topic/세시풍속) (국립문화재연구소, 2002) [화재막이](/topic/화재막이) (정연학, 한국세시풍속[사전](/topic/사전), 국립민속박물관, 2004) 한국의 가정신앙-충남 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-전북 (국립문화재연구소, 2008) [불막이제](/topic/불막이제) (임승범, 한국민속신앙사전-[마을](/topic/마을)신앙, 국립민속박물관, 2010) |

|---|

| 화재를 막기 위해 난로에 붙인 부적 |  14041 화재를 막기 위해 난로에 붙인 부적 |

|---|---|

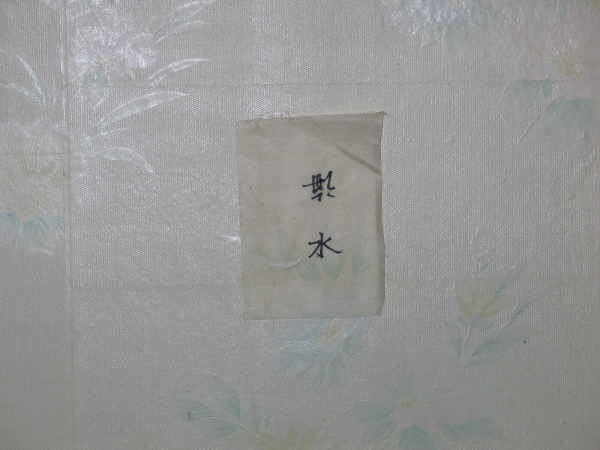

| 삼척시 하장면 장전리 전규헌 댁에서 화재방지를 위해 '海水'를 서로 마주 보게 써서 벽과 천장에 붙여 둠(삼척 화재방지 부적) |  14040 삼척시 하장면 장전리 전규헌 댁에서 화재방지를 위해 '海水'를 서로 마주 보게 써서 벽과 천장에 붙여 둠(삼척 화재방지 부적) |

| 화재를 막기 위해 난로에 붙인 부적 |  14041 화재를 막기 위해 난로에 붙인 부적 |

| 삼척시 하장면 장전리 전규헌 댁에서 화재방지를 위해 '海水'를 서로 마주 보게 써서 벽과 천장에 붙여 둠(삼척 화재방지 부적) |  14040 삼척시 하장면 장전리 전규헌 댁에서 화재방지를 위해 '海水'를 서로 마주 보게 써서 벽과 천장에 붙여 둠(삼척 화재방지 부적) |

0 Comments